VII. Les prairies

La côte de Moselle Nord ou côte bajocienne à Thonne-le-Thil. (Thonne-le-Thil ; Meuse)

Livre : Un monde de paysans. La basse vallée du Ton entre Vire et

Chiers : Description d’un paysage et d’une société rurale.

Remarque : Les superficies sont exprimées en mètre carré ou centiare.

Définitions

- Les prairies sont des terrains enherbés dont le produit (foin) est destiné à nourrir le bétail l’hiver. [i]

- Les pacages, pâturages et herbages sont des « terrains engazonnés dont les produits ne se fauchent pas, et sont consommés sur place par les animaux. [ii]»

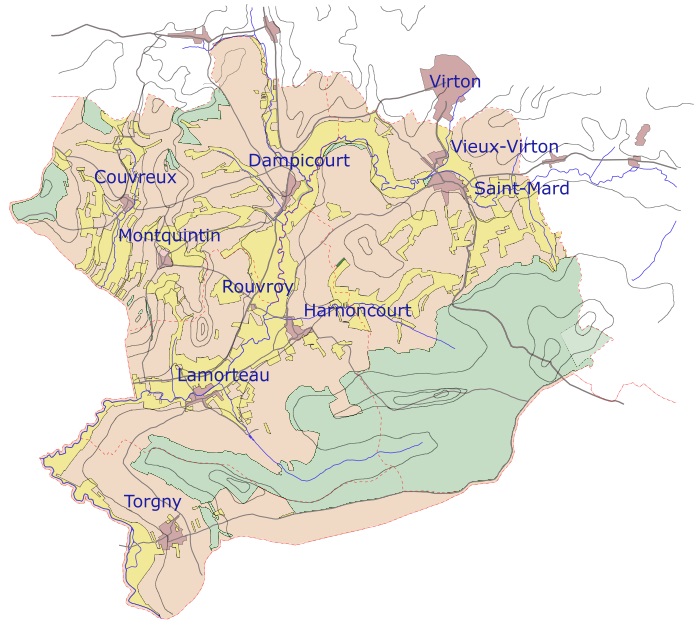

Pourcentage d’occupation du sol

| Nature | Superficie (m²) | % |

|---|---|---|

| Territoire | 43.679.573 | |

| Prairie | 6.949.292 | 15,91 % |

Généralité

Les prairies, quelle que soit leur nature, sont liées à l’élevage et au nourrissage des chevaux de travail. Leur nombre est limité par les besoins de la céréaliculture. Au 19e siècle et antérieurement, en Lorraine belge, il y avait 90 à 95 % de terres labourables pour 5 à 10 % de prés. Les prairies naturelles occupaient les fonds de vallées, formaient des couloirs le long des cours d’eau. Elles produisaient le foin de bonne qualité indispensable à l’élevage du gros bétail.

En bordure de rivière, il existe une catégorie de prairie marécageuse ou du moins humide. En hiver, elles sont inondées. En été, elles restent vertes longtemps et accueillent le bétail lorsque les autres pâtures ne permettent plus de les nourrir.

Des prairies s’intercalent entre les labours dans des vallons et dépressions qui collectent les eaux provenant des terres et en reçoivent les engrais. Certains d’entre eux sont traversés par un ruisseau.

À titre d’exemple, un vallon encaissé entre deux collines culminantes à 280 mètres (Solière) et 310 mètres (Havane) descend de Montquintin (altitude 323 m) à Lamorteau (altitude 194 m). Il est couvert de près et dominé par les terres de cultures. Au sud du village de Montquintin, lieux-dits Truche Gilliot et Onze Jours, le vallon est plus large et sec. À la moitié du coteau, le ruisseau du Fond des Veaux prend source.

En fonction de l’époque de leur création, les herbages sont clos de haies vives (paysage bocager) ou de fils de fer barbelés.

| Nature | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |

|---|---|---|---|---|

| Pré | 2.393 | 94,62 % | 6.389.551 | 91,95 % |

| Pré clos | 65 | 2,57 % | 281.850 | 4,06 % |

| Pâture pré | 57 | 2,25 % | 268.500 | 3,86 % |

| Pré planté | 14 | 0,55 % | 9.391 | 0,14 % |

| Total général | 2.529 | 100,00 % | 6.949.292 | 100,00 % |

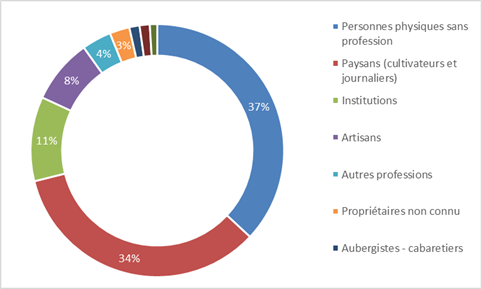

Qui est propriétaire des prairies ?

| Professions / Statut | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |

|---|---|---|---|---|

| Personnes physiques sans profession | 779 | 30,80 % | 2.567.397 | 36,94 % |

| Paysans (cultivateurs et journaliers) | 1.023 | 40,45 % | 2.373.678 | 34,16 % |

| Institutions | 186 | 7,35 % | 750.313 | 10,80 % |

| Artisans | 270 | 10,68 % | 574.062 | 8,26 % |

| Autres professions | 65 | 2,57 % | 261.200 | 3,76 % |

| Propriétaires non connus | 95 | 3,76 % | 175.903 | 2,53 % |

| Aubergistes — cabaretiers | 45 | 1,78 % | 90.569 | 1,30 % |

| Métiers d’autorité | 38 | 1,50 % | 90.260 | 1,30 % |

| Commerçants | 28 | 1,11 % | 65.910 | 0,95 % |

| Total général | 2.529 | 100,00 % | 6.949.292 | 100,00 % |

Les espaces de pâturages

Dans les bulletins de propriétés de 1822 et 1844, les pâtures se divisent en quatre classes, de 0 à 3. Cependant dans le tableau de classification des propriétés foncières (1819-1823), elles ne sont pas classifiées sauf à Dampicourt.

À Dampicourt, les pâtures de premières classes sont « terrains marécageux où il croît un assez bon pâturage [iii]». Elles sont en partie couvertes d’Aulne. La parcelle de référence est située à lieu-dit Chaupré. « L’expert évalue leur produit aux 3/7e de celui des prés de 3e classe. [iv]»

Les pâtures de seconde classe sont formées « d’une terre sèche qui ne produit qu’une herbe courte ; son revenu ne peut être porté au-dessus du tiers de la classe précédente [v]». La parcelle de référence appartenant aux habitants de Dampicourt est située à lieu-ditFontaines des Dames.

Il n’existe pas de caractéristiques communes aux pâtures des différents villages.

À Harnoncourt, ce sont des parcelles « tellement desséchées [vi]» par les sables déposés par la rivière le Ton. Elles produisent très peu d’herbes. « L’expert estime qu’elles peuvent être évaluées au tiers des près de dernière classe. [vii]»

À Saint-Mard, les pâtures n’ont « aucune analogie avec les près, ce sont des terres lourdes et froides situées sur les hauteurs, trop humides pour être mises constamment en culture. Elles produisent peu d’herbe, et les bestiaux ne peuvent la pâturer que pendant trois ou quatre mois de l’année, lors des sécheresses elle devient trop dure, alors le bétail la dédaigne. [viii]» L’expert les évalue au tiers des terres labourables de cinquième classe.

À Torgny, les pâtures « sont des parties d’aisances situées sur les hauteurs, et de trop mauvaises qualités pour être converties en terres labourables, elles étaient autrefois essartis et brûlées. Elles produisent peu d’herbes, en sorte que les bestiaux ne peuvent en profiter que pendant quelques mois de l’année, lors des sécheresses et chaleurs elles sont trop dures, alors le bétail les dédaigne. [ix]» L’expert les évalue au quart des terres labourables de quatrième classe.

Montquintin est une autre exception. Les pâtures « occupent des terrains secs qui s’ils étaient cultivés appartiendraient à la 3e classe des terres labourables. [x]» L’expert du Cadastre « les évalue comme des terres de cette classe. [xi]»

Prairies naturelles

Prairies pérennes ensemencées naturellement présentant un mélange de différentes plantes.

Il en existe trois sortes :

- Les près sec sur les hauteurs et les pentes. Leur herbe est peu élevée, de bonne qualité et donnant un faible regain.

- Les près marécageux. L’eau y séjourne de la fin de l’été jusqu’au printemps. Le foin y est de mauvaise qualité.

- Les prairies à deux herbes ou à deux coupes. Situées en bord des eaux courantes, dans les fonds de vallées, dans les plaines peu élevées, elles produisent une abondante première récolte et un excellent regain.

Pour conserver leurs qualités, les prairies naturelles exigent quelques soins : l’agriculteur doit arracher les mousses avec un râteau ou une herse, arracher les herbes vivaces nuisibles (Plantin à large feuille, arrête-bœuf, patience, sauge des près, caille-lait, colchiques d’automne ou tue-chien) et étendre les taupières (étaupinage).

Pour qu’elles ne s’épuisent pas, il est nécessaire de les fumer de temps en temps.

Prairies artificielles

Champ où l’on a semé une plante fourragère qui y subsistera quelque temps et sera remplacée ensuite par une autre culture.

Plantes semées :

- La luzerne.

- Le sainfoin.

- Le trèfle. Semé au printemps, sa culture se concilie bien avec le blé, le lin et le colza, mais il ne doit pas revenir sur le même terrain avant cinq à six ans.[xii]

- Le lupulin.

- Le ray-grass.

- La vesce ou jarosse.

- Le pois gris.

Lorsque la prairie artificielle vieillit, qu’elle présente des clairières et mauvaises herbes, il faut la labourer.

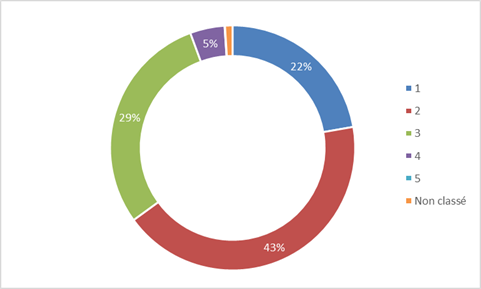

Classification fiscale des prés (nature du terrain)

En 1822, les prairiesse divisent en trois classes, exceptées à Saint-Mard où il y a une quatrième classe.

| Classe | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Villages et hameau | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Non classé | Total général |

| Territoire | 22,25 % | 42,74 % | 29,41 % | 4,55 % | 0,06 % | 1,00 % | 100 % |

| Classe | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Villages et hameau | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Non classé | Total général |

| Couvreux | 15,13 % | 39,21 % | 45,26 % | 0,40 % | 100,00 % | ||

| Dampicourt | 37,55 % | 34,90 % | 27,55 % | 100,00 % | |||

| Harnoncourt | 34,77 % | 39,80 % | 24,12 % | 1,30 % | 100,00 % | ||

| Lamorteau | 14,42 % | 38,53 % | 37,87 % | 8,90 % | 0,28 % | 100,00 % | |

| Montquintin | 23,87 % | 56,15 % | 19,99 % | 100,00 % | |||

| Rouvroy | 29,60 % | 45,87 % | 24,05 % | 0,47 % | 100,00 % | ||

| Saint-Mard | 11,92 % | 43,11 % | 32,03 % | 9,16 % | 3,78 % | 100,00 % | |

| Torgny | 23,43 % | 51,83 % | 19,05 % | 5,69 % | 100,00 % | ||

| Vieux-Virton | 14,16 % | 39,73 % | 36,10 % | 8,01 % | 2,00 % | 100,00 % | |

1re classe

La localisation des praires est le critère primordial qui détermine la classe fiscale. Les prairies de première classe se situent sous les villages, sous les terres labourables dont elle reçoit une eau enrichie. La présence des grosses rivières — Vire, Ton, Chevratte — est tantôt bénéfique, tantôt néfaste.

À Dampicourt et Torgny, les prairies de première classe sont localisées sous le village où elles reçoivent les engrais par l’écoulement des eaux pluviales (Dampicourt), mais aussi « les égouts et engrais que les eaux y conduisent [xiii]» (Torgny).

Situées en dessous des terres labourables, les prairies facilement irriguées reçoivent « les eaux qui y déposent le limon charrié dans les terres labourables[xiv]» (Harnoncourt) et « lors des saisons pluvieuses et fonte de neige qui y transportent les engrais des terres [xv]» (Saint-Mard). À Harnoncourt, elles sont situées au pied des coteaux. À Montquintin, elles « sont situées dans un fond au nord du village de Couvreux sur un terrain marécageux, sont situées, dans les revers des coteaux, dessous et entre les terres labourables de 2e et 3e classes [xvi]», les meilleurs près sont « à l’embouchure des ravinsqui se trouvent dans les terres labourables ». À Saint-Mard, une partie des prairies sont « entre les terres labourables, sur des pentes douces [xvii]».

Une partie des prairies de première classe sont localisées le long de la rivière le Ton. À Dampicourt, la masse des prés se trouve sur son bord où elles sont « arrosés et fertilisés lors des débordements de ce ruisseau [xviii]», mais « il arrive que l’inondation ayant lieu avant la rentrée des foins, l’eau en entraîne et endommage une grande partie par le limon qu’elle dépose. [xix]» À Saint-Mard, les prairies sont « le long de la rivière dite le Ton après s’être réunie à celle dite basse Vire dans des lieux où l’irrigation est assez facile, et les moins exposés aux débordements [xx]».

À Harnoncourt, quelques-unes sont arrosées par des eaux de source.

Toutes les prairies quelle que soit leur localisation produisent du foin et du regain de bonne qualité. L’expert du Cadastre précise que le regain à Saint-Mard et Torgny est le tiers de la première herbe. Pour les autres communes, il ne mentionne pas la quantité. À Montquintin, elles ne produisent « point de regain parce que les propriétaires font pâturer les secondes herbes [xxi]».

L’unique travail d’entretien nécessaire pour maintenir en bon état les prairies est niveler les taupinières. À Montquintin, la sécheresse de certains prés « rend le travail d’affaissement des taupinières considérables, parce qu’il doit être répété jusqu’à ce que l’herbe arrive à ses développements. [xxii]»

Lieux-dits de référence :

- Dampicourt, lieu-dit la Lame.

- Harnoncourt, section A, lieu-dit au Long Pré.

- Harnoncourt, section B, lieu-dit à Donnerant.

- Harnoncourt, section C, lieu-dit à L’Enclos.

- Montquintin, section A, lieu-dit Mervau.

- Montquintin, section B, lieu-dit au Champs Gillios.

- Saint-Mard, section A, lieu-dit le pré Jacques.

- Saint-Mard, section B, lieu-dit les petits prés.

- Torgny, section A, lieu-dit aux Lignes.

2e classe

Une grande partie des prairies de seconde classe est en bordure d’une rivière. À Dampicourt, elles sont « dans le même fond que la précédente, mais dans des lieux plus élevés où elle est moins arrosée, ou dans des endroits trop bas où l’eau séjourne trop longtemps et aigris le foin. [xxiii]» À Harnoncourt, « une autre partie est située dans le fond qui est baigné par la rivière du Ton, dont les eaux séjournent trop d’un côté, et de l’autre déposent un sable qui dessèche les prés. [xxiv]» À Saint-Mard, la majeure partie des prairies se trouve sur la basse Vire. À Torgny, elles sont situées le long des rivières du Ton et de la Chiers.

À Dampicourt et Montquintin, des prés de seconde classe sont situés sous des terres labourables. À Dampicourt, les prairies « sont situées de petits fonds où » se déposent « l’engrais que l’eau de pluie entraîne des terres labourables situées sur les coteaux environnants [xxv]». À Harnoncourt et Montquintin, au pied des coteaux, les prés de seconde classe sont situés sous ceux de première classe. Ils reçoivent l’excédent d’eau « dépouillé de la majeure partie de leurs engrais [xxvi]».

À Montquintin, une partie des prairies occupe des terrains plus secs. « Quelques près de cette classe sont garnis d’arbres, à portée du village de Montquintin ; ils produisent moins de foin que les autres, parce que les arbres ombrageant le sol, mais l’inconvénient est compensé par les fruits qu’ils produisent dans les années favorables. [xxvii]»

La première herbe est de bonne qualité, mais pas aussi abondant que dans les prés de première classe. Le regain y est d’un quart. Dans une autre partie des prairies, elles produisent un foin de moindre qualité, mais compensé par une plus grande quantité (Dampicourt, Torgny).

À Torgny, les prairies doivent être nettoyées après les débordements de la Chiers et du Ton. À Montquintin, le sol est inégal est source de difficultés pour le fauchage.

Lieux-dits de référence :

- Dampicourt, lieu-dit Belat.

- Harnoncourt, section A,lieu-dit à Donnernant.

- Harnoncourt, section B,lieu-dit aux Roses.

- Harnoncourt, section C,lieu-dit à Sauçue.

- Montquintin, section A, lieu-dit Nervau.

- Montquintin, section B, lieu-dit les Fauchées.

- Saint-Mard, section A, lieu-dit les Bausses.

- Saint-Mard, section B, lieu —dit Grand Melampré.

- Torgny, section A, lieu-dit Grand Pré.

3e classe

Les prairies de troisième classe sont soit trop humides, soit trop sèches. Le foin y est de mauvaise qualité. Le regain est d’un quart à Torgny et un cinquième à Saint-Mard. Une seule exception, des prairies très sèches à Harnoncourt produisent en petite quantité une herbe de bonne qualité, « quoiqu’un peu dure [xxviii]».

À Dampicourt, les près plus ou moins marécageux sont abandonné à la pâture après la fenaison. À Harnoncourt, une partie des prairies sont fangeuses. À Montquintin, la majeure partie des prairies occupe « un fond marécageux au sud du village de Couvreux, vers Villers et Sommethonne[xxix]». À Saint-Mard, dans les prés humides « l’eau y séjourne quelques fois trop longtemps, l’herbe y est trop dure, mêlée de joncs, et autres plantes aquatiques [xxx]». À Torgny, ce sont des prés « fangeux, et l’eau y séjourne après les débordements. [xxxi]»

À Montquintin, des prairies sont « situées entre les terres labourables sur des terrains secs [xxxii]». À Saint-Mard, les prés « secs à l’irrigation difficile » se « trouvent entre des terres labourables et le long des ruisseaux de Guéville et d’Arist [xxxiii]». À Torgny, le sol des prairies sèches est sablonneux.

Lieux-dits de référence :

- Dampicourt, lieu-dit la Bosse.

- Harnoncourt, section A,lieu-dit à Watimpré.

- Harnoncourt, section B,lieu-dit à Sauçue.

- Harnoncourt, section C,lieu-dit aux Angles.

- Montquintin, section A,lieu-dit prés le Grande Rosé.

- Montquintin, section B,au lieu-dit au Grata.

- Saint-Mard, section A, lieu-dit à la Houle Verué.

- Saint-Mard, section B, lieu-dit le petit Melampré.

- Torgny, section A, lieu-dit Saule Jouvelle.

4e classe

À Saint-Mard, les prairies de quatrième classe se trouvent « le long des différents ruisseaux dans des terrains fangeux et marécageux, où entre les terres labourables des deux dernières classes, le foin qu’on récolte dans les uns et les autres est de dernière qualité, la seconde herbe est abandonnée à la pâture [xxxiv]».

Lieu-dit de référence :

- Saint-Mard, section B, lieu-dit le Préelle.

Fenaison

La fenaison est l’ensemble des travaux agricoles par lesquels on convertit en foin les herbes des prairies naturelles et artificielles.

La fenaison se fait par beau temps et comprend cinq étapes successives : le fauchage, le fanage, l’emmeulage, le bottelage et l’engrangement de la récolte.

Fauchage

Le fauchage des prairies naturelles se fait lorsque « les herbes qui les composent sont en pleines fleurs [xxxv]», car elles ont de meilleurs arôme et saveur, et des tiges plus souples.

La fauche se fait à la faux ou à la sape. Plus tardivement avec une faucheuse mécanique attelée à des chevaux. Le foin est disposé en lignes dénommées andains.

Fanage

Le fanage consiste à retourner et éparpiller les andains à l’aide d’une fourche en bois ou d’un râteau pour permettre le séchage de l’herbe. L’opération se renouvelle aussi longtemps que le foin n’est pas sec et doit être arrêtée deux heures avant le coucher du soleil.

Il peut se faire mécaniquement.

Emmeulage

Lorsque le foin est sec et bien fait, il est rassemblé sous forme de meules pour achever de se dessécher et « jeter son feu [xxxvi]», c’est-à-dire s’échauffer en fermentant. Après deux ou trois jours, il est rentré.

Par temps favorable, le fauchage et le fanage s’achèvent en quelques jours.

Bottelage

Avant de le rentrer à la grange, le foin est lié en bottes de cinq à dix kilos facilement maniables.

Regain

La récolte du regain, herbes plus ou moins abondantes qui repoussent dans les prairies après la récolte des foins, se fait de la même manière que la fenaison.

Progression des prairies au 20e siècle.

À partir de 1880, crise du blé, l’herbage s’accroît progressivement au détriment des terres labourables. Entre 1929 et 1950, dans les arrondissements de Virton et Arlon, les surfaces cultivées diminuent de 36 % [xxxvii]. Une grande partie de celles-ci deviennent des prairies, les autres sont boisées ou deviennent des friches.

Dans les années 1980, 65 à 80 % de la surface agricole utile [1] est consacrée à l’herbage en Gaume. 70 à 80 % sur le revers de la côte virtonienne et dans la vallée de la Vire et du Ton.[xxxviii]

Dans les années 2000, 75 % de la surface agricole utile est dévolus aux prairies permanentes, 10 % aux prairies de fauche et aux plantes fourragères destinées à alimenter le bétail.[xxxix]

Archives consultées

Archives de l’État à Arlon (Belgique)

- Archives des Institutions de droit public (époque contemporaine), Cadastre du Royaume des Pays-Bas, Grand-Duché de Luxembourg, Bulletins des propriétés — 1822 : Dampicourt ; Montquintin et Couvreux ; Saint-Mard et Vieux-Virton.

- Archives des Institutions de droit public (époque contemporaine), Administration du cadastre, Royaume de Belgique, Bulletins des propriétés — 1844 : Commune de Lamorteau (Lamorteau, Harnoncourt, Rouvroy et Torgny).

- Archives des Institutions de droit public (époque contemporaine), Cadastre du Royaume des Pays-Bas, Grand-Duché de Luxembourg, Direction d’Arlon, Expertises des communes, 1819-1823 : Dampicourt ; Harnoncourt (Rouvroy et Lamorteau) ; Montquintin ; Saint-Mard ; Torgny.

Bibliographie

- Architecture rurale de Wallonie. Lorraine belge. Liège, Pierre Mardaga éditeur, 1983. [pp.17, 38-39, 41]

- BARRAU, Théodore-Henri ; HEUZÉ, Gustave. Simples notions sur l’agriculture, les animaux domestiques, l’économie agricole et la culture des jardins, nouvelle édition refondue conformément au programme officiel pour l’enseignement agricole dans les écoles rurales et les écoles normales... Paris, Librairie Hachette, 1879 ; https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k54327566 ; [pp.94-100]

- BIANCHI, Serge ; BIARD, Michel, FORREST, Alan ; GRUTER, Édouard ; JACQUART Jean. La terre et les paysans en France et en Grande-Bretagne du début du XVIIe à la fin du XVIIIe siècle. Paris, Armand Colin, 1999. [pp.52-53]

- BURGER et al. Cours complet d’agriculture pratique, traduit de l’allemand par Louis Noirot. Dijon, Chez Douillier — Imprimeur-libraire, 1836. [pp.213, 313]

- De l’Ardenne à la Lorraine. Forêt et agriculture au Pays de la Semois entre Ardenne et Gaume. Florenville, Maison du tourisme de la Semois, 2008. [p.13]

- DEFRANCE, Louis. La permanence des exploitations familiales agricoles en pays Gaumais. Virton, Mouvement de rénovation rurale en Gaume, vers 1952. [p.91]

- MINISTÈRE DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE.La Lorraine Village/Paysage. Ensembles ruraux de Wallonie. Liège, Pierre Mardaga éditeur, 1983. [p.16]

- SAUCEROTTE, Constant. Petite agriculture des écoles, suivie d’éléments d’horticulture : Simples notions sur la culture des champs et des jardins, quatrième édition. Paris, Delalain frères, 1880. [pp.97-98]

Notes

[1] Surface agricole utile (SAU) : surface consacrée à la production agricole (les terres de labours, les prairies permanentes et les jachères).

CASTIAU, Étienne, et al. Atlas des paysages de Wallonie. Tome 5. L’Ardenne centrale et la Thiérache. Conférence Permanente du Développement Territorial-SPW, 2014, p.295.

Références

[i] Barrau-Heuzé, 1879, p. 94 ; Burger, 1836, p. 213

[ii] Barrau-Heuzé, 1879, p. 94

[iii] Expertise Dampicourt, 1819-23

[iv] Expertise Dampicourt, 1819-23

[v] Expertise Dampicourt, 1819-23

[vi] Expertise Harnoncourt, 1819-23

[vii] Expertise Harnoncourt, 1819-23

[viii] Expertise Saint-Mard, 1819-23

[ix] Expertise Torgny, 1819-23

[x] Expertise Montquintin, 1819-23

[xi] Expertise Montquintin, 1819-23

[xii] Barrau-Heuzé, 1879, p. 97)

[xiii] Expertise Torgny, 1819-23

[xiv] Expertise Harnoncourt, 1819-23

[xv] Expertise Saint-Mard, 1819-23

[xvi] Expertise Montquintin, 1819-23

[xvii] Expertise Saint-Mard, 1819-23

[xviii] Expertise Dampicourt, 1819-23

[xix] Expertise Dampicourt, 1819-23

[xx] Expertise Saint-Mard, 1819-23

[xxi] Expertise Montquintin, 1819-23

[xxii] Expertise Montquintin, 1819-23

[xxiii] Expertise Dampicourt, 1819-23

[xxiv] Expertise Harnoncourt, 1819-23

[xxv] Expertise Dampicourt, 1819-23

[xxvi] Expertise Harnoncourt, 1819-23

[xxvii] Expertise Montquintin, 1819-23

[xxviii] Expertise Harnoncourt, 1819-23

[xxix] Expertise Montquintin, 1819-23

[xxx] Expertise Saint-Mard, 1819-23

[xxxi] Expertise Torgny, 1819-23

[xxxii] Expertise Montquintin, 1819-23

[xxxiii] Expertise Saint-Mard, 1819-23

[xxxiv] Expertise Saint-Mard, 1819-23

[xxxv] Barrau-Heuzé, 1879, p. 99

[xxxvi] Barrau-Heuzé, 1879, p. 100

[xxxvii] Defrance, 1952, p.91

[xxxviii] Architecture rurale, 1983, p.17 ; Architecture rurale, 1983, p.39

[xxxix] Forêt et agriculture, 2008, p.13