I. Un monde de paysan

Une ferme lorraine. (Flassigny ; Meuse)

Livre : Un monde de paysans. La basse vallée du Ton entre Vire et

Chiers : Description d’un paysage et d’une société rurale.

Remarque : Les superficies sont exprimées en mètre carré ou centiare.

Préliminaire

Méthodes et objectifs

Encoder les tabelles récapitulatives et les bulletins des propriétés de huit villages et un hameau était une idée saugrenue. Beaucoup d’effort pour essayer d’évaluer la position sociale de mes ancêtres cultivateurs, adjoint-maire, échevin, bourgmestre à Dampicourt.

Sans opinion préconçue, sans méthodologie, j’ai analysé des données avec l’outil « Pilote de données » du tableur OpenOffice. Plus de dix années après, j’ai affiné la reconstitution du patrimoine de mes aïeux. En cherchant des points de comparaison, je me suis rendu compte que mes statistiques ne valaient pas grand-chose. J’étais passé à côté du sujet.

Depuis longtemps, je les considère comme un prétexte, un bon moyen, pour décrire un paysage et une société paysanne. J’ai ouvert mes livres, j’ai pris des notes, j’ai ouvert mon tableur préféré. Après vingt ans de comptabilité communale, les tableaux croisés dynamiques sont devenus un outil familier. Mes lectures, mon analyse du patrimoine familial, les sujets abordés dans le présent travail ont défini la manière d’analyser les bulletins et la présentation du résultat. Les statiques ont été conçues pour répondre à des questions. Très rarement, elles ont été à l’origine de nouvelles questions.

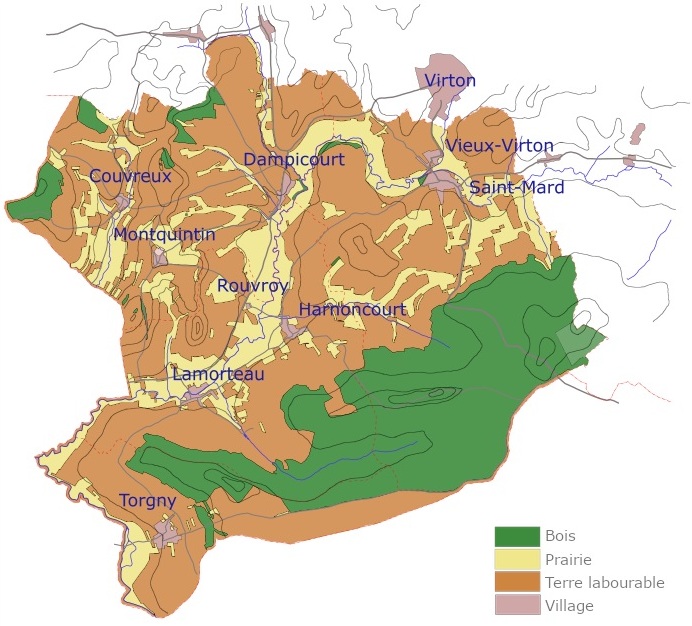

L’analyse des cartes, principalement la carte dite de Ferraris (1771-1778) et les cartes du dépôt de la guerre (1865-1880), a complété l’étude. Les cartes militaires du 19e siècle ont servi de base au dessin de la carte d’occupation des sols.

Territoire de l’étude

- Belgique.

- Province de Luxembourg.

- Arrondissement administratif de Virton.

- Communes actuelles de Rouvroy et Virton.

- Les anciennes communes de Saint-Mard, Dampicourt, Harnoncourt, Lamorteau et Torgny comprenant le bourg de Saint-Mard, les villages de Vieux-Virton, Dampicourt, Couvreux, Montquintin, Harnoncourt, Lamorteau et Torgny, et le hameau de Rouvroy.

- Région naturelle : Lorraine belge.

- Région culturelle : Pays Gaumais (Gaume).

La vallée du Ton aval commence au bourg de Saint-Mard où cette rivière reçoit les eaux de Vire et se termine sur le territoire de la commune de Torgny où il se jette dans la Chiers. La plus grande partie du territoire de Torgny ne fait pas partie du bassin du Ton.

En fond de vallée se trouvent les villages de Saint-Mard, Dampicourt, Rouvroy, Harnoncourt et Lamorteau. Montquintin domine la vallée. Couvreux est construit dans un fond de vallée perpendiculaire à la vallée du Ton. Le ruisseau de Couvreux rejoint le Ton à Écouviez, commune française voisine de Lamorteau. Torgny bâtit à mi-pente de la cuesta bajocienne se situe dans la vallée de la Chiers.

Tel est le territoire de l’étude.

Au dix-huitième siècle, la vallée est divisée en plusieurs seigneuries :

- Seigneurie hautaine de Dampicourt.

- Seigneurie de Mathon (Dampicourt).

- Mairie de Lamorteau.

- Seigneurie de Torgny dépendante de la Prévôté de Saint-Mard.

- Seigneurie de Harnoncourt.

- Seigneurie de Montquintin.

Durant la Révolution française et le Premier Empire, la vallée se divise en cinq communes :

- Saint-Mard.

- Dampicourt.

- Montquintin dont fait partie Couvreux.

- Harnoncourt dont font partie Rouvroy et Lamorteau.

- Torgny.

Puis en 1823, une première fusion de commune réduit le nombre à trois communes :

- Saint-Mard.

- Dampicourt absorbe Montquintin et Couvreux.

- Lamorteau absorbe Harnoncourt, Rouvroy et Torgny.

À la fin du 19e et au début du 20e siècle, Torgny et Harnoncourt ont repris leur indépendance.

Depuis le 1er janvier 1977, tous les villages, excepté Saint-Mard, forment la commune de Rouvroy. Saint-Mard est une section de la commune et ville de Virton.

Sources archivistiques

Les tabelles récapitulatives établies par justices du « cadastre de 1767 » se présentent sous la forme d’un tableau divisé en quatre sections :

- « Noms et qualités de possesseurs. » Dans la cellule y sont inscrits les prénoms et noms du propriétaire, ses fonctions, son métier, ses titres et son lieu de résidence.

- La seconde section, dénommée « Nature et étendue des biens fonds », se subdivise en dix colonnes dans lesquelles est inscrite la superficie totale des biens par nature (Terres labourables, terres sartables, vignes, jardins et vergers, prairies, enclos, bois et haies, étangs, terres incultes, bâtiments).

- Dans la troisième section comprenant le même nombre de colonnes est inscrit le « produit net annuel » des biens.

- La dernière section est celle des « observations ».

Entre la première et seconde section est intercalée une colonne comprenant le numéro des tabelles.

Dans la limite des renseignements compris, les tabelles récapitulatives se prêtent à la création d’une base de données analysable par tableur.

Les déclarations des propriétaires en 1767, qui ont été synthétisées dans les tabelles récapitulatives, sont plus riches en renseignements. Si elles n’ont pas été utilisées dans le présent travail, elles sont incontournables pour une étude plus détaillée d’un propriétaire.

Elles comprennent :

- Le nom de la ville, terre, seigneurie, cour ou mairie du ressort ou district de la situation des biens.

- Le nom, qualité et demeure du déclarant.

- La première partie de la déclaration concerne dix natures de biens et porte sur leur « mesure et étendue », les « charges inhérentes aux biens et droits », l’évaluation en argent de Luxembourg et les observations. Les dix natures sont les terres labourables, les terres sartables, les vignes, les jardins et vergers, les prairies, les enclos, les bois et haies, les étangs, les pâturages, et les landes, bruyères, marais et autres terres incultes.

- Le nombre, la qualité et les endroits de la situation des bâtiments et édifices.

- Les droits et prestations de toutes espèces.

Les bulletins des propriétés de 1822 comprennent une page de garde avec les mentions légales sur laquelle sont écrits les noms, prénoms, professions et lieux de résidence des propriétaires, et un numéro d’ordre. Le corps de la déclaration est un tableau à plusieurs colonnes :

- Numéro d’ordre.

- Locataires.

- Lieu-dit où se situe le bien.

- Indication des sections et numéro de section cadastrale.

- Nature des propriétés.

- Contenances en mesures (anciennes ou locales, nouvelles ou métriques, total par section).

- Même total après rectification.

- Observations du propriétaire sur les contenances.

- Classement des propriétés non bâties.

- Propriétés bâties (classe, portes cochères, portes et fenêtres).

Les bulletins des propriétés de 1844 sont quasiment identiques à ceux de 1822.

Lors du dépouillement en 2005, j’ai constaté que les fonds n’étaient pas complets. Tous les villages sont couverts par les tabelles de 1767. La moitié du territoire étudié est couvert par les bulletins de 1822 et l’autre par ceux de 1844 :

- 1822 — Vieux-Virton, Saint-Mard, Dampicourt, Montquintin et Couvreux.

- 1844 — Rouvroy, Harnoncourt, Lamorteau et Torgny.

Conversion des mesures anciennes de superficies

Dans les actes anciens, les mesures de superficie sont exprimées en jours ou journaux, verge ou perche, quart et fauchée.

Clé de conversion définie par :

- De MOREAU de GERBEHAYE, Claude. Contribution à la métrologie luxembourgeoise. Mesures de longueur, de superficie et de capacité en Gaume sous l’ancien Régime. In Annales de l’Institut d’Archéologie du Luxembourg, 1981-1982, tomes 112-113, pages 3-12.

Référents :

Pied de Saint-Lambert = 0,295 137 65 m

Conversion des verges de longueur en mètre = Pied de Saint-Lambert x 11

Conversion des verges de superficie en mètre carré= (Pied de Saint-Lambert x 11)2

Conversion des journaux en mètre carré= Verges de superficie x 320

Le quart = le quart d’une mesure.

La fauchée est une unité de mesure déterminant la quantité de blé ou d’avoine qu’un homme peut faucher en une journée à l’aide d’une faux. 15 à 18 ares de pré pouvaient être fauchés par un homme par jour (Association Française de Généalogie. Les unités de mesure, © 2000). Dans nos calculs, nous avons utilisé la clé suivante : 1 fauchée = 15 ares.

Concordance des superficies en hectares des communes

Préalablement à toute analyse des données, nous devons nous assurer qu’elles sont représentatives du territoire. Comparer la superficie totale du territoire restitué avec celles publiées dans plusieurs ouvrages en est le moyen le plus simple.

Nous nous en référons à deux dictionnaires des communes, un mémento administratif et deux sources archivistiques :

- de SEYN, Eugène. Dictionnaire historique et géographique des communes belges, troisième édition, Éts Brepols S.A., Turnhout, > 1944.

- TANDEL, Émile. Les communes luxembourgeoises, 1890, Arlon, Imprimerie F. Bruck.

- Mémento des communes 2002, Bruxelles, Édition Kluwer.

- Archives du cadastre de 1766 et de la commission des charges publiques (1771-1794), états d’estimation des biens-fonds.

- Administration du cadastre, bulletins des propriétés 1822 et 1844.

| Seyn | Tandel | Mémento | 1822/1844 | 1767 | |

|---|---|---|---|---|---|

| Dampicourt | 460,7145 ha. | 313,3 ha. | |||

| Mathon | 195 ha. | ||||

| Montquintin | 615,0212 ha. | 594,88 ha. | |||

| Dampicourt | 1.150,00 ha. | 1.149,22 ha. | 1.103,18 ha. | ||

| Harnoncourt | 516 ha. | 431,26 ha. | |||

| Lamorteau | 559 ha. | 1.074,48 ha. | 1.649,5269 ha. | 559,75 ha. | |

| Torgny | 575 ha. | 574,98 ha. | 417,22 ha. | ||

| Rouvroy (nouvelle commune) | 2.800,00 ha. | 2.798,68 ha. | 2.767,00 ha. | 2.725,26 ha. | 2.511,41 ha. |

| Saint-Mard | 1.626,00 ha. | 1.626,22 ha. | 1.642,69 ha. | 1.260,64 ha. | |

| Total du territoire étudié | 4.426,00 ha. | 4.424,90 ha. | 4.367,96 ha. | 3.772,05 ha. |

Différences de superficie :

| Dictionnaire | 1822-44 | Différence | |

|---|---|---|---|

| Seyn | 4.426,00 ha. | 4.367,96 ha. | 58,04 ha. |

| Tandel | 4.424,90 ha. | 4.367,96 ha. | 56,94 ha. |

Les bulletins de propriétés — documents de travail ayant servi à l’élaboration des matrices cadastrales — inventorient uniquement les biens immobiliers imposables. En sont exclues les emprises des voiries, des cours d’eau… La différence d’un peu moins de 60 hectares entre la somme des biens inventoriés en 1822 et 1844 et les superficies publiées dans les deux dictionnaires précités est insignifiante. Sans réserve, les données permettent de décrire le territoire.

Les données du cadastre de 1766 sont incomplètes ou inexactes. Au total, nous avons une différence de 650 hectares rendant l’interprétation des données plus délicate.

Importance des bulletins raturés

Dans plusieurs bulletins des propriétés, un ou plusieurs articles sont raturés, rayés, avec le cas échéant une remarque. Le plus souvent, il s’agit d’une erreur de propriétaires. Dans de rares cas, le juste détenteur est spécifié.

| Articles | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |

|---|---|---|---|---|

| Barrée | 448 | 3,23 % | 4.646.565 | 10,64 % |

| 13.427 | 96,77 % | 39.033.008 | 89,36 % | |

| Total général | 13.875 | 100,00 % | 43.679.573 | 100,00 % |

La problématique concerne uniquement deux villages :

| Communes | Superficie (m²) | Superficie barrée (m²) | % barré |

|---|---|---|---|

| Lamorteau | 16.495.269 | 518.951 | 3,15 % |

| Saint-Mard | 16.426.947 | 4.127.614 | 25,13 % |

| Total général | 4.646.565 |

L’importance des articles rayés ne peut être éludée. Ils représentent dix pour cent de la superficie des biens immobiliers. La problématique concerne deux villages et plus particulièrement Saint-Mard.

Nature des biens raturés :

| Nature | Total | % |

|---|---|---|

| Bois | 3.851.710 | 82,89 % |

| Pâture | 4.540 | 0,10 % |

| Pré | 170.693 | 3,67 % |

| Terre labourable | 580.692 | 12,50 % |

| Autres | 38.930 | 0,84 % |

| Total général | 4.646.565 | 100,00 % |

Les erreurs portent principalement sur des bois et dans une moindre mesure sur les terres labourables et les praires. Irréfutablement, les biens existent, mais leurs propriétaires ne sont pas identifiés.

Nous devons les intégrer à l’analyse de l’occupation de sol. Mais les statistiques touchant aux professions et propriétaires les excluront.

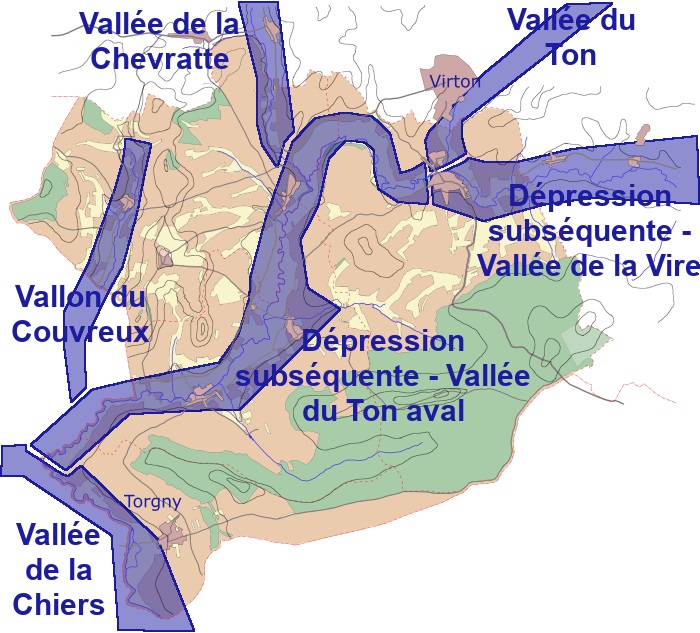

Cadre physique

- Paysage des côtes de Lorraine (Cuesta, revers, dépression subséquente, percée conséquente).

- Relief ondulé, vallonné fortement marqué par le réseau hydrographique.

Paysage

Le paysage de nos jours n’est pas celui d’hier. La palynologie (étude de pollens) a mis en évidence des périodes de conquête, d’abandon et reconquête des terres agricoles au détriment des forêts. Le paysage du début du 19e siècle, qui a une physionomie plus uniforme qu’aujourd’hui, s’est mis en place à partir du 13e siècle. Sur le long terme, les guerres et épidémies ont peu modifié la répartition des habitats. Très peu de villages ont disparu.

En Lorraine, « l’espace cultivé y semble continu, ne laissant qu’une maigre part aux incultes, tout en conservant, sur les terrains moins favorables, d’assez larges espaces boisés. [i]»

Le finage est le territoire cultivé, la « portion d’espace soigneusement délimitée (cours d’eau, bornes, lisières, croix de carrefour) mis en valeur par la communauté. Il y a un rapport entre la taille du finage, ses capacités productives et l’importance du groupe humain qu’il rassemble. [ii]»

Le territoire de l’étude est, pour les géologues français s’intéressant aux grandes structures du bassin sédimentaire parisien, situé dans la dépression marneuse comprise entre le plateau gréseux sinémurien au nord, et le front de côte et butte-témoin de la côte du Dogger (bajocienne ou dite de Moselle) au sud. Le finage empiète le long de la frontière belgo-française sur le plateau calcaire, revers de la côte.

Le Pays Gaumais et le nord des départements français voisins (Meurthe-et-Moselle et Meuse) se trouvant dans une région où le pendage des couches géologiques est plus marqué et les auréoles (côtes) plus rapprochées, les dépressions sont nettement moins exprimées que dans le reste de la Lorraine.

Le paysage présente une physionomie plus complexe dans laquelle s’intercale une cuesta mineure (Macignos).

Les géographes wallons ont divisé l’ensemble des Côtes Lorraines en plusieurs faciès paysagers. L’extrême nord du territoire de l’étude confine aux Vallonnements de revers de côtes (Faciès de la forêt sinémurienne). Le faciès des terrasses des Macignos, appartenant au même ensemble, est représenté par la colline du Solumont au nord de Saint-Mard.

Tous les villages sont situés dans la dépression de pied de côte de la Vire et du Ton aval. La corniche boisée de la côte bajocienne et quelques terres de cultures à Torgny au-delà de l’Ermitage font partie de l’ensemble paysager du Pays Haut Lorrain.

À notre niveau, nous pouvons diviser cet espace en creux et en relief. À une exception près, les creux sont le domaine des villages et prairies, les reliefs, celui des cultures et bois.

Les creux, dépressions et vallées :

- Vallée de la Chevratte.

- Vallée du Ton en amont de Saint-Mard.

- Dépression subséquente de la côte bajocienne, vallée de la Vire.

- Dépression subséquente de la côte bajocienne, vallée du Ton.

- Vallée encaissée entre deux buttes-témoins : le village de Couvreux, le ruisseau du Fauchois ou de Couvreux.

- Percée conséquente et vallée de la Chiers.

Les reliefs :

- Au nord de Dampicourt, au-dessus du Rivage, Champé et la Ronde Table : Marnes posées sur le revers de la côte sinémurienne (colline).

- Cuesta des Macignos et son revers (Solumont à Saint-Mard)

- Ensemble de deux buttes-témoins.

- Côte bajocienne (piedmont, cuesta et revers).

Creux

Le sol des vallées sont des dépôts d’alluvions modernes apportées les cours d’eau qui les traversent.

Quatre rivières parcourent ce paysage :

- Le Ton, qui prend source à 370 mètres d’altitude, dans la commune de Châtillon. Ses eaux sont limpides et glacées. Il rejoint la Vire en aval du village de Saint-Mard. Dans le village, le niveau du Ton est rehaussé pour le bon fonctionnement du moulin. Un déversoir rejette le surplus d’eau du Ton dans la Vire voisine d’une dizaine de mètres.

- La source de la Vire est localisée à Battincourt à 300 mètres d’altitude, mais elle s’y appelle la Batte. À Musson, après sa confluence avec le ruisseau des Écrevisses, elle prend son nom de Vire.

- À Dampicourt (Aigremont), le Ton est rejoint par la Chevratte ou ruisseau des Forges dont la source se situe à Bellefontaine (300 m d’altitude, revers de la côte sinémurienne).

- Le Ton rejoint la Chiers à la limite des communes de Torgny et d’Écouviez (France). La Chiers est un affluent de la Meuse.

et de la rue Léon Colleaux. (Saint-Mard ; Luxembourg belge)

(Saint-Mard ; Luxembourg belge)

Ruisseaux affluent de la Vire :

- Ruisseau de Bruzelles à Saint-Mard

- Haut Ruisseau à Dampicourt

- Ruisseau de Dommerant à Rouvroy

- Ruisseau de Guéville ou Mersan à Saint-Mard et Harnoncourt. Il prend sa source dans le bois du même nom et n’apporte que peu d’amélioration aux propriétés qu’il traverse. Ses eaux sont vives et tranchantes.

- Ruisseau de Radru à Lamorteau.

- Ruisseau du Cavé à Lamorteau.

- Ruisseau du Fond des Veaux à Lamorteau.

- Ruisseau de Couvreux recevant les ruisseaux de Mervaux et Sivaux (conflue avec la Ton à Écouviez France).

Vallée de la Chevratte

La vallée de la Chevratte, qui a pris source sur le revers de la côte sinémurienne, est étroite. Elle est principalement consacrée aux prairies entrecoupées toutefois de quelques terres de cultures.

Sur la carte de Ferraris, nous devinons quelques bosquets sur la rive droite de la Chevratte entre Houdrigny et Beauregard et à hauteur du moulin de Dampicourt. De nos jours, une réserve naturelle et un classement Natura 2000 préserve les marais tourbeux de la vallée et une prairie maigre très humide à orchis incarnat (orchidées)[iii].

Vallée du Ton en amont de Saint-Mard

Avant la confluence avec la Vire, le Ton est une rivière subséquente bordant la cuesta des Macignos. Sa vallée n’est pas très large. De nombreuses forges s’y sont installées.

À Saint-Mard, la vallée alluviale est affectée aux prairies. Vieux-Virton y est en grande partie construit.

Dépression subséquente de la côte bajocienne (vallée de la Vire et du Ton)

La dépression subséquente se divise en deux larges vallées, d’une largeur d’un kilomètre à Saint-Mard à trois cents mètres à Lamorteau. La vallée de la Vire en amont de Saint-Mard et celle du Ton en aval longent la côte bajocienne. Un fond de prairie très vaste s’étend sur toute leur longueur.

Les rivières non navigables fertilisent et arrosent le fond de pré des communes de Saint-Mard et Dampicourt. En revanche, dans la commune d’Harnoncourt la rivière le Ton est sources de nuisances : « Elle leur cause de grands dommages par ses débordements annuels qui mordent les prairies avoisinantes et y dépose d’un côté un sable aride et portent de l’autre des eaux qui y séjournent et altèrent la qualité des herbes. »

Deux villages y sont bâtis, Saint-Mard et Lamorteau. Ce dernier « situé au niveau du lit de la rivière » subit ses débordements nuisibles. Dampicourt, Rouvroy et Harnoncourt sont construits en bordure de la vallée et moins exposés au risque d’inondation.

(Harnoncourt et Lamorteau ; Luxembourg belge)

Vallée encaissée entre deux buttes-témoins : le village de Couvreux, ruisseau du Fauchois ou de Couvreux

Le vallon des ruisseaux du Fauchois et de Couvreux dans lequel est bâti le village éponyme est une franche entaille entre deux buttes-témoins. Le fond et les coteaux sont prioritaires utilisés en prairies.

(Dampicourt ; Luxembourg belge)

(Dampicourt ; Luxembourg belge)

Percée conséquente et vallée de la Chiers

La rivière la Chiers, qui traverse en une profonde vallée le plateau calcaire du dogger, traverse brièvement la côte bajocienne à hauteur d’Écouviez. Le village de Torgny est construit à mi-coteau. Le fond de vallée est consacré aux prairies. Le coteau aux terres de cultures. Le sommet est largement dominé par la forêt.

« Cette commune présente quelques plaines où sont les près le long des rivières, il n’en existe aucuns dans les côtes entre les terres labourables, qui se trouvent en partie plus ou moins douces, au sur quelques plateaux, les hauteurs sont couronnées de bois qui sont insuffisants aux besoins des habitants. » (Expertises des communes, 1819-1823)

À droite, Velosnes en France.

À gauche, Torgny en Belgique.

(Velosnes (Meuse) et Torgny (Luxembourg belge))

Reliefs

Un plateau ouvert compris entre la Chevratte et le Ton (du lieu-dit la Ronde Table à Vieux-Virton)

Le plateau marneux prolonge le revers de la côte sinémurienne (grès de Florenville). Il est affecté aux terres de cultures à l’exception d’un petit vallon orienté nord-sud qui l’entaille en son centre.

Sous-sol : Sable et grès de Virton.

Dans les cartes géologiques contemporaines de la Wallonie, tous les faciès marneux ont été regroupés en une seule formation appelée « Formation d’Arlon », elle-même divisée en plusieurs membres. « À partir de la région de Virton et vers l’ouest, le Membre de Hondelange devient plus grossier. Il est constitué d’alternances de grès calcaire argileux et d’argile sableuse laminaire. On y trouve également du sable ferrugineux intercalé dans des niveaux de calcaire franc… [iv]»

Sol :

- Sols sablonneux ou limono-sableux à drainage naturel excessif ou légèrement excessif. La plus grande concentration se situe au-dessus de Rivage, au nord de Dampicourt, à la hauteur de la confluence des deux rivières.

- Sols sablo-limoneux à drainage naturel principalement favorable. Faciès dominant.

- Sols argileux à drainage naturel favorable à imparfait.

Cuesta des Macignos et son revers (Solumont à Saint-Mard)

Le Solumont à Saint-Mard compris entre les vallées du Ton et de la Vire se situe à l’extrémité sud-ouest de la cuesta de Macignos et de son revers. Sur le territoire de Saint-Mard, il est réservé aux terres de cultures.

Son soubassement est formé des sables et grès de Virton (Membre de Hondelange) surmonté des argiles schistoïdes d’Éthe (argilite et argilite silteuse très finement micacée).

Sols :

- Le sol du coteau dans la vallée du Ton est sablo-limoneux à drainage naturel principalement favorable.

- La majorité de la colline a un sol argileux à drainage naturel favorable à imparfait. En quatre endroits, le drainage naturel est assez pauvre à très pauvres.

Côte bajocienne

Le piedmont et la première moitié du coteau sont principalement affectés aux terres de culture. Le sommet et le revers sont boisés hormis à Torgny au-dessus de l’Ermitage où le revers est mis en culture.

À Saint-Mard, au minimum 20 % du piedmont est occupé par des prairies. Le reste est le domaine des terres labourables.

La côte bajocienne est le relief structurant dominant tout le paysage. Son pendant en creux est la vallée de la Vire et du Ton, rivières subséquentes la longeant.

Sous-sols :

Entre Dampicourt et Saint-Mard, en avant du piedmont de la côte, nous retrouvons les mêmes couches géologiques que celle du Solumont :

- Marne et grès d’Hondelange.

- Schiste d’Éthe (Argile à Amaltheus).

Piedmont et côte :

- Grès tendre, de grès calcaire ferrugineux ou non (Macigno de Messancy et d’Aubange).

- Marnes et schistes de Grandcourt (Schistes cartons).

- Calcaires à Polypiers (Formation de Mont-Saint-Martin).

- Calcaires jaunes (Formation de Longwy).

Sols :

- Le piedmont de la côte est caractérisé par des sols argileux à drainage naturel favorable à imparfait. Une infime partie des sols ont un drainage naturel assez pauvre à très pauvres.

- À ma mi-côte, aux altitudes de 250-300 mètres, le sol est limono-caillouteux à charge calcaire ou contenant du calcaire et à drainage naturel quasi exclusivement favorable. Ces sols sont principalement boisés. À Lamorteau et Torgny, les terres labourables du coteau sont essentiellement de cette nature. Le village de Torgny est construit sur ce sol.

- Sur le revers de la côte, le long de la frontière et au-dessus de Saint-Mard, le sol est limoneux. Il est boisé. Sur la hauteur de Torgny, le sol du bois de Géline et d’une partie des terres de culture sise au-delà de l’Ermitage est de cette nature. Leur drainage naturel est favorable à imparfait. La même nature de sol se retrouve en bordure de la vallée alluviale de la Chiers et au sud du territoire entre la rivière précitée et les Cambuses.

(Torgny, Luxembourg belge)

(Le Pays Haut ; Torgny (Luxembourg belge)

et Allondrelle-la-Malmaison (Meurthe-et-Moselle).

Ensemble de deux buttes-témoins

À l’avant plan, le verger au pied du château de Montquintin. (Dampicourt ; Luxembourg belge)

Au nord du territoire étudié, compris entre les vallées de la Chevratte, du Ton et de la Thonne, le paysage ondulé, vallonné est composé de deux buttes-témoins à la géologie identique à la côte bajocienne dont elles sont issues. La première, celle où est bâti Montquintin, est presque en totalité en Belgique. Elle déborde très légèrement en France. La seconde essentiellement française est comprise entre les villages d’Écouviez, des deux Verneuil et de Thonne-la-Long. Une petite partie déborde en Belgique au-dessus de Couvreux (Bois Là-Haut, La Guinguette).

Les deux éminences sont séparées par le vallon encaissé du ruisseau de Couvreux.

Leurs sols sont à dominante argileuse à drainage naturel favorable à imparfait. En quelques endroits minoritaires, le drainage naturel est assez pauvre à très pauvres.

Comme sur la côte bajocienne, nous trouvons sur les hauteurs des poches de sol limono-caillouteux à charge calcaire ou contenant du calcaire. Entre Couvreux et Sommethonne, au Mont Rivaux, le sol est limono-caillouteux à charge de grès calcaire ou de grès argilocalcaire.

Si le labour est l’affectation dominante, les prairies sont bien représentées. Un premier ensemble sous Montquintin descend vers Dampicourt. Un second ensemble au sud du village descend vers Lamorteau par le Fond des Veaux. Le vallon où est construit Couvreux se caractérise par une forte implantation des prairies.

L’expert du Cadastre décrit en ces termes le territoire de la commune de Montquintin (1819) : Il « est montueux dans toutes les parties, il ne présente qu’un seul plateau au nord du village de Montquintin, à de très légère exception près, les prés occupent comme les terres, les monts des coteaux et ne sont arrosés que par les eaux pluviales. [v]»

Quelques bois plus ou moins importants recouvrent des hauteurs : Le bois Là-Haut, le Mont Rivaux et le bois de Dampicourt.

Routes et chemins

Si le territoire n’est traversé par aucune grande route régionale ou nationale, une voirie transfrontalière locale relie les petites villes de Virton, voisine de Saint-Mard et de Montmédy, petite ville de garnison du nord du département de la Meuse (France). La « grande route » suit principalement la limite ouest du fond de vallée du Ton excepté entre Dampicourt et Rouvroy où elle se rapproche du Ton et traverse la plaine alluviale souvent inondée lors des saisons pluvieuses et à la fonte des neiges. Vers 1850, une véritable route est construite pour relier les deux villes. Elle reprend le tracé du chemin et incurve vers l’ouest entre Dampicourt et Rouvroy pour ne plus être coupée lors des débordements du Ton.

Un chemin relie Saint-Mard à Longuyon (Meurthe-et-Moselle, France) au travers de la cuesta et de la forêt de Guéville. D’autres chemins de moindre importance relient les villages entre eux et vers leurs voisins notamment français (Thonne-la-Long, Verneuil-Petit, Velosnes, Allondrelle…). En hivers et lors des saisons pluvieuses, les chemins reliant Torgny, village enclavé, entouré par la France sur trois de ses côtés, sont de très mauvaises qualités.

Les usages du territoire

Le système des champs ouverts domine dans une moindre mesure en Lorraine. [vi]

Trait gris = les routes et chemins. Trait bleu = les rivières. Trait noir = les courbes de niveau.

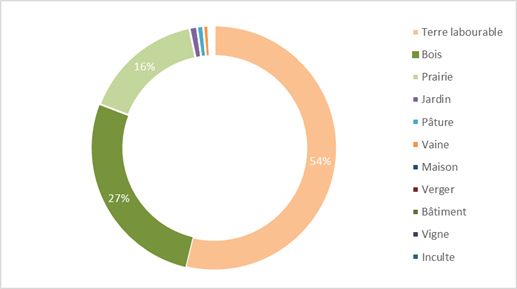

Situation en 1822 et 1844 :

| Nature | 1767 | 1822-1844 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| Superficie (m²) | % | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % | |

| Terre labourable | 22.213.786 | 58,89 % | 9 507 | 68,52 % | 23.492.106 | 53,78 % |

| Bois (Bois et hayes 1767) | 8.299.661 | 22,00 % | 117 | 0,84 % | 11.812.080 | 27,04 % |

| Prairie | 5.438.554 | 14,42 % | 2.529 | 18,23 % | 6.949.292 | 15,91 % |

| Jardin (Jardins et vergers 1767) | 454.320 | 1,20 % | 762 | 5,49 % | 434.605 | 0,99 % |

| Pâture | 29 | 0,21 % | 360.530 | 0,83 % | ||

| Vaine | 85 | 0,61 % | 286.303 | 0,66 % | ||

| Maison | 589 | 4,25 % | 109.971 | 0,25 % | ||

| Verger | 76 | 0,55 % | 100.912 | 0,23 % | ||

| Bâtiment | 121 | 0,87 % | 58.424 | 0,13 % | ||

| Vigne | 25 | 0,18 % | 40.620 | 0,09 % | ||

| Inculte | 902.233 | 2,39 % | 29 | 0,21 % | 30.600 | 0,07 % |

| Cimetière | 6 | 0,04 % | 4.130 | 0,01 % | ||

| Enclos | 252.061 | 0,67 % | ||||

| Terres sartables | 156.306 | 0,41 % | ||||

| Étang | 3.678 | 0,01 % | ||||

| Total général | 37.720.599 | 100,00 % | 13.875 | 100,00 % | 43.679.573 | 100,00 % |

Le tableau de l’occupation des sols aux 18e et 19e siècles décrit un paysage rural orienté vers la culture des terres, contraint par la présence d’un massif forestier qui limite la surface agricole utile. Les prairies, qui couvrent un peu moins de seize pour cent du territoire de l’étude, produisent le foin pour les animaux de la ferme.

Les tabelles récapitulatives du 18e sont incomplètes. Une large partie des bois n’y sont pas repris faussant sérieusement la répartition des usages. Il s’agit du premier inventaire fiscal réalisé en nos contrées. Il ne peut être parfait.

Une grande différence se manifeste entre les deux siècles. Dans les années 1760, un million de mètres carrés de terres incultes ou sartables ne sont pas valorisés (2,8 % des surfaces). Au 19e siècle, les terres vaines et incultes sont réduites de deux tiers (316 903 m², 0,73 %). Une telle diminution doit être interprétée positivement comme une volonté d’améliorer leur usage notamment en y plantant des arbres.

Les enclos non différenciés dans le cadastre dit de Marie-Thérèse sont moins importants qu’en 1822-1844 où leur 326 760 m² sont repris dans les rubriques terres labourables et prairies.

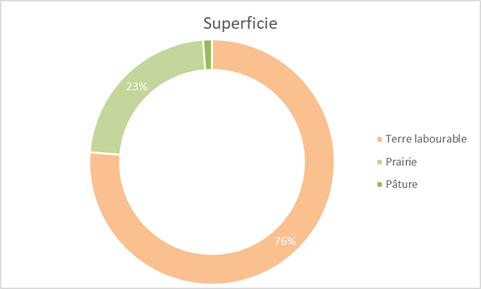

| Nature 1822-1844 | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |

|---|---|---|---|---|

| Terre labourable | 9.507 | 78,80 % | 23.492.106 | 76,27 % |

| Prairie | 2.529 | 20,96 % | 6.949.292 | 22,56 % |

| Pâture | 29 | 0,24 % | 360.530 | 1,17 % |

| Total général | 12.065 | 100,00 % | 30.801.928 | 100,00 % |

La surface agricole utile (S.A.U.) est l’ensemble des parcelles exploitées par des agriculteurs à des fins de productions agricoles (cultures et prairies). En 1822-1844, la S.A.U. occupe 70,52 % du territoire. Les rares vignes ont été exclues volontairement.

Le ratio ¾ de terres pour ¼ de prairie, qui démontre, de la matière la plus parfaite, l’orientation agricole évoquée ci-dessus, s’inversera au 20e siècle comme il le sera expliqué dans les chapitres portant sur les terres labourables et les prairies.

Superficie moyenne d’une parcelle

| Nature | Moyenne en m² |

|---|---|

| Terre labourable | 2.471 |

| Prairie | 2.748 |

| Pâture | 12.432 |

| Bois | 100.958 |

La surface moyenne d’une parcelle de terre de culture est relativement faible et correspond en unité de mesure ancienne à trois quarts d’un jour. Le jour étant la surface maximale qu’un paysan pouvait labourer en une journée (33 ares).

La surface moyenne d’une parcelle de prairie est presque similaire à celle d’une terre labourable. C’est une surprise que je ne peux m’expliquer.

En toute logique, la surface moyenne des pâtures pour les bestiaux est très largement supérieure à celle des prairies.

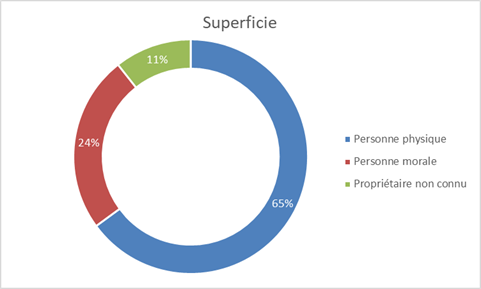

Personnes physiques et personnes morales

| Personnes | Nombre de parcelles cadastrales | % | Superficie (m²) | % |

|---|---|---|---|---|

| Personne physique | 12.589,00 | 90,73 % | 28.357.719,00 | 64,92 % |

| Personne morale | 838,00 | 6,04 % | 10.675.289,00 | 24,44 % |

| Propriétaire non connu | 448,00 | 3,23 % | 4.646.565,00 | 10,64 % |

| Total général | 13.875,00 | 100,00 % | 43.679.573,00 | 100,00 % |

Les personnes morales sont propriétaires des 6 % des parcelles cadastrales représentant 24 % et demi de la superficie du territoire. Cela ne reflète aucune inégalité sociale, car comme nous pouvons le voir ci-dessous, il s’agit fondamentalement des biens des anciennes communautés apparaissant sous les appellations Communes, Sections, ou Habitants.

| Personne morale | Superficie (m²) | % | Superficie (m²) | % |

|---|---|---|---|---|

| Communes et sections | 9.092.812 | 85,18 % | ||

| Habitants | 804.292 | 7,53 % | 9.897.104 | 92,71 % |

| Hospice | 238.063 | 2,23 % | ||

| Bourses | 234.780 | 2,20 % | ||

| Bureau de bienfaisance et pauvres | 190.220 | 1,78 % | ||

| Instruction — école | 49.996 | 0,47 % | ||

| Fabrique française | 27.028 | 0,25 % | ||

| Sergent | 14.570 | 0,14 % | ||

| Trépassés | 6.800 | 0,06 % | ||

| Commune française | 4.460 | 0,04 % | ||

| Fondation | 4.870 | 0,05 % | ||

| Maire | 3.090 | 0,03 % | ||

| Fabrique | 4.308 | 0,04 % | ||

| Total général | 10.675.289 | 100,00 % |

Archives consultées

Archives de l’État à Arlon (Belgique)

- Archives du cadastre de 1766 et de la commission des charges publiques (1771-1794), Tabelles récapitulatives établies par justices, Quartier de Virton, portefeuille : no 704 Seigneurie hautaine de Dampicourt ; no 707 Seigneurie de Mathon ; no 708 Mairie de Lamorteau ; no 713 Bourg de Saint-Mard ; no 715 Seigneurie de Torgny ; no 718 Seigneurie de Harnoncourt ; no 722 Seigneurie de Montquintin.

- Archives des Institutions de droit public (époque contemporaine), Cadastre du Royaume des Pays-Bas, Grand-Duché de Luxembourg, Bulletins des propriétés — 1822 : Dampicourt ; Montquintin et Couvreux ; Saint-Mard et Vieux-Virton.

- Archives des Institutions de droit public (époque contemporaine), Administration du cadastre, Royaume de Belgique, Bulletins des propriétés — 1844 : Commune de Lamorteau (Lamorteau, Harnoncourt, Rouvroy et Torgny).

Bibliographie

- Architecture rurale de Wallonie. Lorraine belge. Liège, Pierre Mardaga éditeur, 1983. [p.39]

- BIANCHI, Serge ; BIARD, Michel, FORREST, Alan ; GRUTER, Édouard ; JACQUART Jean. La terre et les paysans en France et en Grande-Bretagne du début du XVIIe à la fin du XVIIIe siècle. Paris, Armand Colin, 1999. [pp.7, 13]

- FOUSS, Edmond P. La Gaume. Quelques aspects de la terre et des hommes. Collection Wallonie, art et histoire. Paris-Gembloux, Édition Duculot, 1979. [p.3]

- MINISTÈRE DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE.La Lorraine Village/Paysage. Ensembles ruraux de Wallonie. 1983, Pierre Mardaga éditeur, Liège. [p.20]

Cartes

- WalOnMap - Géoportail de la Wallonie (Belgique) : Carte des Principaux Types de Sols de Wallonie à 1/250000 ; Carte géologique de Wallonie (CGEOL_SIMPLE) — Série ; Cartes de Ferraris (1770-1778).

Références

[i] Bianchi et all, 1999, p.7

[ii] Bianchi et all, 1999, p.13

[iii] Le Gletton, no 448-449, juillet-août 2013, p. 41 ; Site Natura 2000, BE34063 — Vallée de la Chevratte ; http://biodiversite.wallonie.be/fr/be34063-vallees-de-la-chevratte.html?IDD=402653811&IDC=2892

[iv] Formation d’Arlon (ARL) — Membre de Hondelange (HON) ; http://geologie.wallonie.be/files/geoapps/geologie/html/71_1-2/HON/index.html

[v] Expertise Montquintin, 1819-23

[vi] Delsalle, 2003, p.21